近年、経済ニュースなどでよく耳にする「ユニコーン企業」という言葉。具体的にどのような企業を指すのか、ご存知でしょうか。

この記事では、ユニコーン企業の定義から、その背景にある要因、そして企業がとは何かをわかりやすく解説します。さらに、日本と世界の最新動向や、成功を収めている企業の事例も紹介。

「自分の会社もユニコーン企業になれる?」

そんな疑問をお持ちの方にも、成功のための条件やヒントが得られるはずです。ぜひ最後までお読みください。

ユニコーン企業とは?今さら聞けない基本的な定義を解説

ユニコーン企業とは、一般的に「評価額が10億ドル以上」「設立10年以内」「未上場」という3つの条件をすべて満たす、急成長中のテクノロジー系ベンチャー企業を指す言葉です。この言葉は、アメリカのベンチャーキャピタリストであるアイリーン・リー氏が2013年に提唱しました。創業から短期間で市場から巨額の評価額を得るその希少性から、伝説上の生き物であるユニコーンになぞらえられています。

ユニコーン企業は、単なる企業の分類にとどまらず、現代ビジネスにおける成功や急成長、そしてイノベーションの象徴として、世界の投資家や起業家から熱い注目を集めています。未来の経済を牽引する存在として、その動向は常に注目されています。

次章以降では、ユニコーン企業と呼ばれるための具体的な条件や、なぜユニコーンと呼ばれるのかという言葉の由来について、さらに詳しく解説します。

ユニコーン企業と呼ばれるための4つの条件

ユニコーン企業として認められるには、明確な四つの条件を満たす必要があります。まず一つ目は、「企業評価額が10億USドル(約1,500億円、1$=150円換算)以上であること」です。これは、市場がその企業が持つ技術やビジネスモデル、将来性に対し、大きな期待を寄せている証しと言えるでしょう。次に、「設立から10年以内であること」も条件の一つです。これは、創業から比較的短期間で急成長を遂げた、新進気鋭の企業であることが求められるためです。

また、「非上場企業であること」も重要な要素です。ユニコーン企業は株式を公開していないプライベートな企業を指し、上場した時点でこのカテゴリーからは外れます。最後に、多くの場合「テクノロジー企業であること」が条件となります。これは、AI、FinTech、Eコマースといった革新的な技術や独自のビジネスモデルを事業の中核に据え、既存の市場に新たな価値をもたらす企業が多い傾向にあるためです。これらの条件は、ユニコーン企業が持つ希少性と成長性を象徴しています。

なぜ「ユニコーン」と呼ばれるのか?その言葉の由来

「ユニコーン企業」という言葉は、2013年に米国の著名なベンチャーキャピタリストであるアイリーン・リー氏が提唱したことに由来します。彼女は当時、自身のベンチャーキャピタルであるカウボーイ・ベンチャーズの創業者でした。

この言葉が生まれた背景には、評価額が10億ドルを超える未上場のスタートアップ企業が、極めて稀な存在であったという当時の状況があります。伝説上の一角獣である「ユニコーン」のように、現実にはなかなか出会えない、非常に貴重で特別な企業であるという比喩を込めて名付けられました。

実際に、リー氏がこの言葉を提唱した2013年時点では、該当する企業はわずか39社に限られていたとされています。このような希少性から、ユニコーン企業は、画期的なビジネスモデルや急成長を遂げ、ごく一部の企業だけが到達できる特別な存在として認識されるようになりました。この言葉は、単なる企業の分類を超え、市場を席巻するイノベーションと急成長の象徴となったのです。

評価額で変わる呼び方「デカコーン」「ヘクトコーン」との違い

ユニコーン企業とは、評価額が10億ドルを超える未上場企業を指します。その企業価値がさらに高まった場合、「デカコーン企業」や「ヘクトコーン企業」といった特別な呼称が用いられます。

デカコーン企業とは、企業評価額が100億ドルを超える未上場企業を指します。この名称は、ギリシャ語で「10」を意味する「デカ(deca)」に由来しており、ユニコーン企業の約10倍の規模を示すものです。具体的な企業例としては、動画プラットフォーム「TikTok」を運営する中国のByteDance社(評価額約1,800億ドル〜2,250億ドル)や、モバイル決済サービスを提供するAnt Group社(評価額約1,500億ドル)などが挙げられます。

さらに、ヘクトコーン企業は、評価額が1,000億ドルを超える未上場企業を指す言葉です。これは、ギリシャ語で「100」を意味する「ヘクト(hecto)」に由来し、ユニコーン企業の100倍もの評価を得ていることを意味します。2025年1月時点では、前述のByteDance社や、イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発ベンチャーのSpaceX社が代表的なヘクトコーン企業として知られています。

これら3つの呼称は、企業価値のスケールに応じて以下のように定義されます。

企業価値の規模に応じた呼称の定義

| 呼称 | 評価額(未上場) |

|---|---|

| ユニコーン | 10億ドル以上 |

| デカコーン | 100億ドル以上 |

| ヘクトコーン | 1,000億ドル以上 |

世界でユニコーン企業が増加している2つの背景

近年、世界中でユニコーン企業の数が著しく増加しています。アメリカの調査会社CB Insightsのデータによると、2017年には269社だったユニコーン企業が、2025年1月時点では1,200社以上に急増しており、その存在感は、世界のビジネスシーンにおいて無視できないものとなっています。特に、AI(人工知能)やEコマース、Fintech(フィンテック)といった革新的な技術を扱う分野で目覚ましい成長を遂げているのが現状です。※

この持続的な増加は、単なる偶然ではなく、現代のビジネス環境における構造的な変化が大きく影響しています。以降では、この現象の主な背景として、IT技術の発展によるグローバル市場への進出ハードルの低下と、ベンチャーキャピタルなど資金調達方法の多様化という2つの側面から、その要因を詳しく解説します。

IT技術の発展によるグローバル市場への進出ハードルの低下

ユニコーン企業の増加には、IT技術の目覚ましい発展が大きく寄与しています。特にクラウドコンピューティングの普及は、企業が自社で大規模なサーバー設備を保有する必要性をなくし、初期投資の大幅な削減を可能にしました。Amazon Web Services(AWS)やGoogle Cloudといったサービスを活用することで、企業は必要な時に必要な分だけITリソースを利用できるようになり、低コストかつ迅速に世界中でサービスを展開できる環境が整備されています。

さらに、スマートフォンやSNS(Facebook、Instagram、YouTubeなど)の浸透も、グローバル市場への進出を加速させました。企業は国境を越えて潜在顧客に直接アプローチすることが容易になり、従来のマス広告と比較して低コストで、ターゲットを絞った効果的なマーケティングが行えるようになりました。これにより、ブランド認知度の向上や新規顧客獲得の障壁が低くなっています。

加えて、オンライン決済システムの進化は、海外ユーザーからの支払いを簡単かつ安全に受け取れる環境を整備しました。これにより、越境ECといったグローバルな収益化の障壁が大幅に軽減され、世界中でビジネスを展開しやすくなりました。

IT技術の発展がグローバル市場進出のハードルをどのように低下させたか、以下にまとめます。

| 技術要素 | グローバル市場進出への影響 |

|---|---|

| クラウドコンピューティング (AWS、Google Cloudなど) | 大規模サーバー設備の不要化、初期投資の削減、低コストかつ迅速な世界展開の実現 |

| スマートフォン・SNS (Facebook、Instagram、YouTubeなど) | 国境を越えた直接的な顧客アプローチ、低コストで効果的なマーケティング、ブランド認知度向上と新規顧客獲得の障壁低下 |

| オンライン決済システム | 海外ユーザーからの支払いの簡素化と安全性確保、越境ECなどグローバルな収益化の障壁軽減 |

これらの技術進化が、ユニコーン企業が急速に成長する重要な背景の一つとなっています。

ベンチャーキャピタルなど資金調達方法の多様化

ユニコーン企業の増加を後押ししている要因の一つに、資金調達方法の多様化とベンチャーキャピタル(VC)市場の拡大が挙げられます。世界のベンチャーキャピタル投資市場は急成長を続けており、2024年から2029年の間に2兆9,202億米ドルの成長が予測され、年平均成長率(CAGR)は37.9%に達すると見込まれています。このような市場の拡大により、スタートアップ企業は以前にも増して大規模な資金を調達しやすくなりました。※

VCは単なる資金提供者にとどまらず、投資先の企業に対して経営ノウハウの提供や事業戦略の策定支援、さらには広範なビジネスネットワークの紹介といった「ハンズオン支援」を行うケースも少なくありません。この積極的な関与が、スタートアップの急成長を強力に後押ししています。

さらに、近年ではVC以外にも、以下のような多様な資金調達手段が登場し、その利用が普及しています。

- クラウドファンディング

- コーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)

- エンジェル投資家

これらの選択肢が増えたことで、企業は上場前の非公開状態を維持しながら、長期的な視点で事業の拡大と技術開発に集中できる環境が整いました。結果として、巨額の評価額を持つユニコーン企業が生まれやすい土壌が形成されているのです。

【2025年最新】世界のユニコーン企業の現状

2025年現在、世界のユニコーン企業は依然として増加傾向にありますが、その増加ペースは近年変化を見せています。アメリカの調査会社CB Insightsのデータによると、2025年1月時点で世界のユニコーン企業数は1,200社を超え、2017年の269社から大幅に増加しました。一方、世界的な不況や金融引き締めの影響を受け、2022年以降は新たなユニコーン企業の誕生ペースが鈍化しています。※

このような状況下でも、以下の分野では引き続き有望なユニコーン企業が続々と登場しています。

- AI(人工知能)

- FinTech(フィンテック)

- Eコマース

特に生成AI関連は急速な成長を遂げ、市場を牽引するセクターとして注目を集めています。

国別に見ると、米国は約700社を擁し、中国と並び、世界のユニコーン市場を牽引しています。近年は、シンガポール、イギリス、オーストリアといった欧州・アジア諸国の企業も台頭しており、その動向には引き続き注目が集まっています。次章では、具体的な国別ランキングと成功事例をご紹介します。※

国別ユニコーン企業数ランキングTOP5

2025年1月時点のCB Insightsのデータによると、世界のユニコーン企業数は1,200社を超え、その国別の分布には明確な傾向が見て取れます。特にアメリカと中国が圧倒的な存在感を示し、世界のユニコーン市場を牽引しています。※

以下に、国別のユニコーン企業数ランキングを示します。

| 順位 | 国名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 1 | アメリカ | 豊富な資金調達と活発な起業家文化 |

| 2 | 中国 | 巨大な国内市場と政府の強力な技術投資 |

| 3 | インド | ITサービス分野で急速な成長を遂げる |

| 4 | イギリス | FinTechを中心に欧州を牽引 |

| 5 | ドイツ | 欧州の主要経済国として存在感を増す |

アメリカは、潤沢なベンチャーキャピタルによる資金調達環境と、リスクを恐れない起業家精神が根付いた文化によって、新たなイノベーションが生まれやすい土壌を持っています。これらの要因が、米国を投資規模、ユニコーン企業数ともに世界最大のスタートアップ大国としています。一方、中国は広大な国内市場を背景に、AIやEコマースといったテクノロジー分野で政府が積極的に技術投資を行うことで、数多くのユニコーン企業を誕生させています。

これらトップ2カ国に次いでインドでは、ITサービスやSaaS分野で多くのユニコーンが台頭し、急速なデジタル化を背景にその存在感を高めています。イギリスは、FinTech(金融技術)分野に強みを持ち、欧州におけるスタートアップハブとしての地位を確立しています。また、ドイツも製造業とデジタル技術を融合させたインダストリー4.0関連などで着実にユニコーン企業数を増やしており、欧州の主要なエコシステムを牽引しています。

世界で注目されるユニコーン企業の成功事例

世界には、革新的なビジネスモデルで業界を牽引し、目覚ましい成長を遂げたユニコーン企業が数多く存在します。ここでは、特に評価額が高く、独自の戦略で注目を集める2社をご紹介します。

まず、動画共有アプリ「TikTok」を運営する中国のByteDance(字節跳動)は、世界最大のユニコーン企業の一つです。2024年11月時点での評価額は約3,000億ドルとされています。同社の成功の鍵は、ユーザーの視聴履歴や行動パターンに基づき、AIが興味のあるコンテンツを最適な形で表示する強力なレコメンドアルゴリズムにあります。この技術により、世界中の若者文化に深く浸透し、巨大な広告収益を生み出すプラットフォームへと成長を遂げました。

次に、イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙開発企業SpaceXも、革新的なユニコーン企業の代表例です。民間企業として再利用可能なロケット技術を確立したことで、宇宙打ち上げコストの劇的な削減を実現しました。この技術革新は、従来の宇宙産業の常識を覆し、短期間で高い企業価値を築き上げる原動力となっています。

これまでに紹介したユニコーン企業の概要を以下にまとめます。

| 企業名 | 国 | 主な事業内容 | 成功の鍵 |

|---|---|---|---|

| ByteDance(字節跳動) | 中国 | 動画共有アプリ「TikTok」運営 | 強力なAIレコメンドアルゴリズム |

| SpaceX | アメリカ | 宇宙開発 | 再利用可能なロケット技術によるコスト削減実現 |

これらの企業は、市場の潜在的なニーズを的確に捉え、独自の技術力とビジネスモデルを構築することで、短期間に企業価値を飛躍的に高めています。

日本のユニコーン企業の現状と課題

世界のユニコーン企業が増加傾向にある背景と要因について解説してきました。しかし、日本のユニコーン企業は、世界と比べてその数が著しく少ないのが現状です。アメリカの調査会社CB Insightsのデータによると、2025年1月時点での世界のユニコーン企業が1,200社を超える一方で、日本はわずか8社にとどまっています。この数字は、約700社を擁するアメリカや、160社を超える中国と比較しても、その差は非常に大きいと言えます。※

この現状は、日本のスタートアップエコシステムが、持続的な発展に向けた本格的な形成途上にあることを示唆しています。なぜ日本からユニコーン企業が生まれにくいのか、その構造的な課題が指摘されています。次章以降では、国内の代表的なユニコーン企業を具体的に紹介し、日本特有の要因が成長を阻害している可能性について深く掘り下げて解説します。

国内の代表的なユニコーン企業一覧

世界と比較するとユニコーン企業の数はまだ少ないものの、日本でも革新的な技術やサービスを開発し、急成長を遂げている企業が確実に存在します。2025年1月時点のCB Insightsのデータに基づき、日本の代表的なユニコーン企業を以下にご紹介します。なお、各社の推定企業価値は変動する可能性があります。※

| 企業名 | 主な事業内容 | 推定企業価値 (2025年1月時点) | 事業の特長や注目ポイント |

|---|---|---|---|

| Preferred Networks | 深層学習などのAI技術開発 | 約3,463億円 ※2025年3月に5割減少の報道あり。 | 交通、製造、バイオ・ヘルスケア分野で大手企業と提携し、AIの社会実装を推進しています。 |

| スマートニュース | ニュースアプリ「SmartNews」の運営 | 約2,128億円 | 各メディアのニュースを集約し、ユーザーに最適な情報を届けるプラットフォームです。 |

| SmartHR | クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の提供 | 非公開 | 勤怠・給与計算連携により労務管理を効率化し、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。 |

| TBM | 石灰石を主原料とする新素材「LIMEX」の製造 | 非公開 | 紙やプラスチックの代替素材として、環境負荷低減に貢献しています。 |

| GO | タクシーアプリ「GO」の運営 | 非公開 | 利便性の高い配車サービスを提供し、MaaS領域での存在感を高めています。 |

これらの企業は、それぞれの分野で革新的なビジネスモデルを構築し、日本のスタートアップエコシステムを牽引する存在となっています。AI、SaaS、新素材、モビリティなど多岐にわたる分野で成長を続けており、今後のさらなる発展が大いに期待されます。

日本でユニコーン企業が生まれにくいと言われる理由

日本でユニコーン企業が生まれにくい背景には、複数の構造的な要因が指摘されています。主な要因は以下の通りです。

- ベンチャーキャピタル(VC)市場規模の小ささ

- 人材流動性の低さ

- グローバル視点の欠如

- 失敗に対する寛容度の低さ

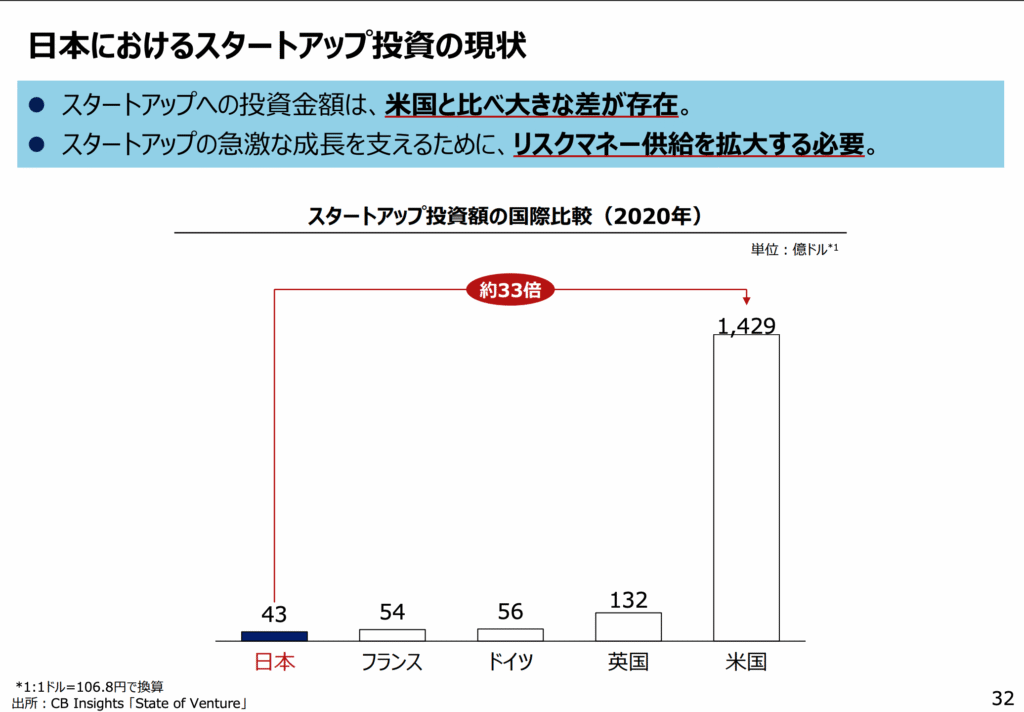

まず、ベンチャーキャピタル(VC)市場の規模が、米国や中国と比較して小さい点が挙げられます。以下の表は、日本と米国のVC市場規模の比較です。2020年時点でも米国と日本では、約33倍の差が存在していました。

この規模の差は、スタートアップへのリスクマネー供給の少なさに直結し、特に事業を急拡大させるレイターステージにおける大型資金調達を困難にしています。国内では50億円から100億円規模の大型調達事例も生まれていますが、更なる成長には課題が残ります。

次に、終身雇用の文化が根強く、人材の流動性が低いことも一因です。安定した大企業からリスクを伴うスタートアップへの転職が少ないため、事業のグローバル展開を担う経営人材や高度な技術を持つ専門人材の確保が困難な状況です。また、多くの企業が国内市場を主戦場としており、創業当初から世界市場を狙う「グローバルな視点」を持ったスタートアップが少ない傾向が見られます。言語や文化の壁も、海外進出の障壁となっています。

さらに、社会全体として失敗に対する寛容度が低いという文化的背景も影響しています。一度失敗すると再挑戦がしにくいという認識が、起業家の大胆な挑戦を心理的に抑制する側面も否めません。これらの複合的な要因が、日本でユニコーン企業が誕生しにくい要因となっています。

早期上場(スモールIPO)を目指す文化の影響

日本でユニコーン企業が生まれにくい背景には、スタートアップが成長途上で早期に上場する「スモールIPO(小規模な新規株式公開)」を目指す文化が影響していると指摘されています。スモールIPOとは、主に時価総額が数百億円規模の企業が新規株式公開を行うことを指します。多くの企業がこの選択をする背景には、創業者の早期利益確定や、ベンチャーキャピタル(VC)からの資金回収需要に応える側面があります。

しかし、このスモールIPOがユニコーン企業の誕生を阻害するメカニズムは、主に以下の点が挙げられます。

- ユニコーン企業は「未上場」であることが定義の条件の一つであるため、早期に上場するとその定義から外れてしまうこと。

- 上場後は株主からの短期的な利益追求の圧力が生じやすく、長期的な視点での大胆な設備投資、研究開発、大規模なM&Aといった事業展開が困難になる傾向があること。

これにより、企業価値が10億ドルに達する前に成長が頭打ちになってしまうケースが見られます。

ユニコーン企業を多く輩出する米国では、スタートアップが非上場のまま大型の資金調達を重ね、企業価値を最大化する文化が根付いています。これは、上場を急がず、長期的な視点で事業成長に集中できる環境があるためです。このような市場環境の違いも、日米間のユニコーン企業数に影響を与えていると考えられます。

日本からユニコーン企業を生み出すための今後の展望

これまで日本でユニコーン企業が生まれにくい要因を解説してきましたが、現在、国内ではこの状況を打破し、ユニコーン企業の創出に向けた機運がかつてないほど高まっています。特に政府は、2027年までにスタートアップへの投資額を現在の8,000億円規模から10倍に拡大する目標を掲げ、「スタートアップ育成5か年計画」を推進中です。

この計画は、以下の3つを柱とする戦略的な取り組みです。

- 人材育成の強化

- 資金供給の強化

- オープンイノベーションの促進

経済界もこれに呼応し、多角的な支援を強化しています。

こうした官民一体の支援に加え、スタートアップ企業側にも変化が求められます。国内市場だけでなくグローバル市場を視野に入れた事業戦略の構築や、短期的な利益ではなく長期的な視点での成長を目指す経営マインドが不可欠です。これらの官民双方からの積極的な取り組みが、将来的に日本の産業構造を大きく転換させ、新たな経済成長の原動力となる可能性を秘めていると考えられます。次の章では、具体的な支援策をさらに詳しく解説します。

政府や経済界によるスタートアップ支援の取り組み

日本政府は、2022年11月28日に「スタートアップ育成5か年計画」を決定しました。この計画は、2027年までにスタートアップへの投資額を現在の8,000億円規模から10倍の10兆円規模へ拡大することを目指しています。

計画の主な柱は次の通りです。

- 人材育成

- 資金供給

- オープンイノベーションの促進

具体的な支援策としては、有望なスタートアップを選定し、集中的なサポートを行う官民一体のプログラム「J-Startup」があります。このプログラムは設立から約7年で合計239社を選定し、海外展開支援などのサポートを提供しています。

また、スタートアップへの資金流入を促すため、エンジェル税制の拡充やストックオプション税制の見直しといった税制優遇措置も講じられています。経済界でも経団連が提言を行うなど、民間セクターの動きが活発です。大企業によるCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の設立や、スタートアップとのオープンイノベーション推進も活発に進められています。これらの官民一体となった取り組みは、資金調達環境の改善や事業成長の加速を後押しし、日本から新たなユニコーン企業が生まれる土壌を醸成していると言えるでしょう。

成長企業に共通する事業拡大のポイント

日本からユニコーン企業を創出するためには、企業側もいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ユニコーン企業が急成長を遂げる上で共通して見られる主な点は以下の通りです。

- 解決すべき課題を明確にし、その先に広がる巨大な市場(Total Addressable Market:TAM)をターゲットに設定すること。

- 創業初期からグローバル市場を視野に入れた事業展開。

- 既存の業界構造や常識を覆すような破壊的なイノベーションをもたらす技術やアイデアの保有。

- 顧客データや市場の反応を分析し、製品やマーケティング戦略を柔軟に改善し続ける組織文化。

まず、解決すべき課題を明確にし、その先に広がる巨大な市場(Total Addressable Market:TAM)をターゲットに設定することが重要です。初期はニッチな領域から開始しても、将来的に大きな市場へと規模を拡大できる可能性を秘めたビジネスモデルを構築することが重要となります。SaaS分野などでは、TAMに基づいたマーケティング戦略が企業の成長を大きく後押しする事例が多く見られます。

次に、創業初期からグローバル市場を視野に入れた事業展開も共通して見られます。日本市場の縮小傾向が続く中、言語や文化の壁、商習慣の違いを乗り越え、世界で通用する製品やサービスを提供するための戦略は不可欠です。徹底した市場調査や現地ニーズへの的確な対応が、グローバル展開を成功させる上で重要な要素となります。

さらに、既存の業界構造や常識を覆すような破壊的なイノベーションをもたらす技術やアイデアを保有していることも共通点です。これにより、非連続的な成長を遂げ、市場に新たな価値を創造しています。

そして、顧客データや市場の反応を分析し、製品やマーケティング戦略を柔軟に改善し続ける組織文化も成長を支える要因です。データを活用した迅速な意思決定と、高速なPDCAサイクルを実践することで、企業は変化の激しい市場環境に適応し、持続的な成長を実現できます。

まとめ:ユニコーン企業を正しく理解し、未来のビジネスチャンスを掴もう

これまでの解説を通じて、ユニコーン企業が「評価額10億ドル以上、設立10年以内、未上場」という、急成長を遂げるテクノロジー系ベンチャー企業を指す希少な存在であることがご理解いただけたでしょう。世界では、IT技術の飛躍的な発展とベンチャーキャピタルによる資金調達の多様化を背景に、2017年の269社から2025年1月には1,200社以上にまで急増しました。特にAI、FinTech、Eコマースといった分野で目覚ましい進歩を遂げ、既存の産業構造に革新をもたらしています。

一方で、日本におけるユニコーン企業は2025年1月時点で8社にとどまり、米国や中国といった他国と比較すると、その数はまだ少ないのが現状です。この背景には、スタートアップへの投資環境、人材流動性の低さ、グローバル視点の欠如、さらには早期上場(スモールIPO)を目指す文化など、複数の課題が存在します。これらの要因が複合的に作用し、国内における大規模な企業価値創出を阻害してきた側面があると言えるでしょう。

しかし、こうした状況を打開すべく、政府は「スタートアップ育成5か年計画」を策定しました。

政府が策定した「スタートアップ育成5か年計画」の主な目標と柱は以下の通りです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 目標達成年 | 2027年 |

| 投資額目標 | 現在の8,000億円規模から10兆円へ(10倍拡大) |

| 3つの柱 | 人材育成、資金供給の強化、オープンイノベーションの促進 |

これは意欲的な取り組みであり、経済界もこれに呼応して多様な支援を強化しています。成長企業に共通する成功要因を押さえることで、日本からさらなるユニコーン企業が誕生する可能性は大きく広がっています。

成長企業に共通する主な成功要因は以下の通りです。

- 巨大な市場をターゲットに設定すること

- 創業初期からのグローバル展開

- 破壊的なイノベーションの追求

- データに基づいた柔軟な改善

ユニコーン企業は、革新的なビジネスモデルと卓越した技術力によって、未来の経済を牽引し、私たちの社会に計り知れないインパクトを与える存在です。本記事で得た知識を活かし、国内外のユニコーン企業の動向に引き続き注目することは、新たなビジネスチャンスを発見し、未来を切り拓くきっかけとなるはずです。日本経済の活性化と、世界をリードする企業の誕生に、ぜひ期待を寄せていただければ幸いです。

※:https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies

※:https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/jp/pdf/2024/jp-venture-pulse-q3.pdf

※:https://fieplearning.com/pages/54/detail=1/b_id=288/r_id=39